MVV起業革命① 科学編

MVVは「起業家」が「事業家」へ進化する起業の科学

日本国内のスタートアッププを日指す人は、かつてない勢いで急増していることがうかがえます。

資金調達ができるスタートアップが増えたー方、IPO(株式公開)するまでに成長できる日本の企業はほんの一握りです。

日本には評価額が1千億円以上あるユニコーン企業(未上場企業)は5社程度、中国では50社以上、米国では100社以上も存在します。

2000年代に勃興したユニコーン企業のGAFA(Google、Amazon、Fadebook、apple)は、すでに4社合わせて800兆円に迫る時価総額となります。

GAFAがなければ、スマホもなく、検索エンジンもなかったでしょう。人々は簡単につながることができず、簡単に買い物することもできないし、動画を観ることもできない世界となります。

このように、ユニコーン企業というのは、ただ単なる「時価総額が高い」未上場のスタートアップ企業ではなく、「産業を生み出し、明日の世界を創造する担い手」という可能性を秘めています。

なぜ、日本ではユニコーン企業が生まれづらいか

この10年間の日本では、0から1を作る「起業家」は増えたが、1から100にする「事業家」が圧倒的に少ないのです。

米国では一度売却や上場を果たした起業家が、シリアルアントレプレナー(連続して何度も新しい事業を立ち上げる起業家)として再度起業するケースが多い。

彼らは、起業してから拡大して事業売却するまでの「攻略法」を持って事業をしているかのようにみえます。

日本には会社を売却して再びタートアップを始めるシリアルアントレプレナーは、まだその数は圧倒的に少ないのです。

「起業家」が「事業家」に、自らを進化させる必要

スタートアップ起業家として最も重要な通過点は、「PMF」プロダクト・マーケット・フィット(製品市場適合状態)を達成するためのプロセスを体系化すること。

経営ノウハウを学ぶための知識体系に「MBA」や「中小企業診断士」などがありますが、これらはスタートアップ型事業にとっては少々内容が古いのです。

MVV(Mission,Vision,Value)という経営ノウハウは、ミッション「使命」、ビジョン「理念」、バリュー「行動指針」の略語です。

MVVという概念を生み出したのは、「マネジメントの父」「現代経営学の父」などといわれる、ピーター・ドラッカー。

その定義は「組織は、独自のミッションの達成のために、ビジョンを実現する必要性があり、また、ビジョン実現のための、より具体的な価値基準としてバリューが定められている」というものです。

現在ではMVVを理解することが、スタートアップ起業家にとって最も重要な経営ノウハウといえます。

事業家に必要な俯瞰力・大局観・物語設計力・横断的知識

スタートアップの成功は初期の経営陣が全ての鍵を握っており、その経営陣が起業家から事業家(CXO)に進化できるかによります。

CXOのCはChief(リーダー)、OはOfficer(役員)を表し、Xは専門性に応じた(職能)を指します。

代表的なCXO

・CEO (Chief Executive Officer :最高経営責任者)

・COO (Chief Operating Officer :最高執行責任者)

・CFO (Chief Financial Officer :最高財務責任者)

・CTO (Chief Technical Officer :最高技術責任者)

外部や内部の環境が激しく変わる「スタートアップCXO」になる人材は、この職能の「専門性」だけでは不十分です。

各機能に限定的な「部分最適化」された意思決定やディレクションしかできないようでは、正しいCXOとはいえません。

正しい「スタートアップCXO」は部署をまたいで俯瞰し、大局的に事業を把握し、必要なリソースを配分し、かつディレクションできる能力。

さらに各要素を理解し、それぞれを有機的に結合し、事業の唯一無二のストーリーを描けることが理想です。

そして、俯瞰力、大局観、ストーリー設計力に加えて、経営に関する重要な要因を理解し、アクションに落とし込むことができる「横断的知識」も重要です。

スタートアップを成長させるCXOには、この「俯瞰力」「大局観」「ストーリー設計力」「横断的知識」の4つを持つことが必要不可欠な能力となります。

0から1の起業家に必要なのは「戦略的泥臭さ」

スタートアップの成否を分けるのは、PMF(製品市場適合状態)を達成できるかできないかで、どんなに優れた製品やサービスを生み出しても、市場に受け入れられなければ企業の成長はありません。

PMFを目指す起業家に必要な資質を一言で表現すると、「戦略的泥臭さ」です。

市場を選択し、PMFできるビジネスモデルを選択し、ソリューションを絞り込んで展開するという高度に「戦略的泥臭さ」。

市場に対し「何をやるか」と同時に「何をやらないか」という、顧客のもとに自ら出向き、何が本当に欲しいものかを徹底的にヒアリングし、セールスすることです。

さらに、セールスだけではなく、価値を提供するために、自ら製品やサービスを顧客に届けることもあります。

この戦略性と泥臭さを両方持ち合わせた「戦略的泥臭さ」が、PMFに不可欠な起業家の態度なのです。

事業の成長につれ、組織には様々な問題が発生

PMF(製品市場適合状態)を達成するまでに関わるステークホルダーは、顧客、経営メンバー、投資家と範囲が限定されていものです。

この時期は業務内容を明文化したり方針を明確にしなくても、少数の経営陣とメンバーだけでどうにか仕事は回せます。

なぜなら、経営チームの時間やスキルこそが最大リソースなので、寝る間も惜しんで働き、ひたすらPMFを目指すという活動が支配的になるからです。

そもそもスタートアップのリソース(ヒト・モノ・カネ)は限られているので、それをどのように配分して活用するのかという点にはあまり必要性を生じません。

時を経て、PMFを達成して会社が大きくなるにつれ、組織メンバーも増えます。

この時期になると、組織のルール不足やマネジメント不足など様々な問題が発生して、やるべきことが次から次と出てきます。原因は、起業家が事業家(CXO)に進化できていないことによります。

事業において起業家自身が最大のボトルネックになってきているからで、PMF達成のタイミングで自らを自己分析して事業家(CXO)に進化する必要があります。

PMF(製品市場適合状態)後は、ステークホルダーが一気に増え、カバーすることや意思決定がとても多くなるし、「なぜ、その意思決定をしたのか?」と説明責任を果たす必要もあるのです。

一人のCXOだけで、経営に関するあらゆる領域の専門家になることは不可能に近いのです。

しかし、ユニコーンを目指すスタートアップCXOならば、専門家と対話ができるまでに自己をレベルアップする必要があります。さらに、専門家にディレクションできるレベルにまで上げなくてはなりません。

経営者はリソースフルであるべき

経営者は事業に関するあらゆる側面に対して、熟達が求められます。

現時点で熟達できていなくても、経営者自身は常に自己研鑽し「経営者として常にレベルアップしていく」という姿勢が重要です。

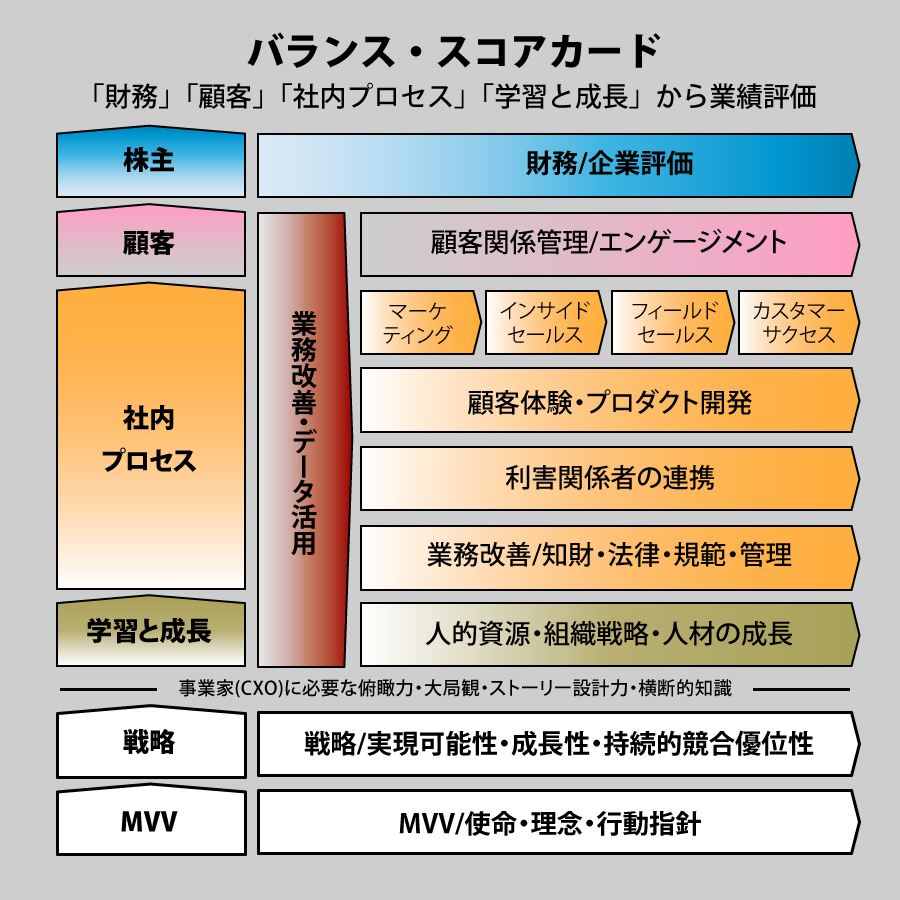

バランススコアカードは、戦略経営のためのマネジメントシステムで、財務数値だけではなく、経営状況や経営品質から経営を評価し、バランスのとれた業績評価を行うための手法です。

財務の視点、顧客の視点、内部プロセスの視点、学習と成長の視点で成り立っており、事業を“バランス良く"マネジメントするためのフレームワークです。

「起業家」が「事業家」に進化するための課題

1.PMF後にミッション・ビジョン・バリューをどう磨いていくか?

2.PMF後の事業をスケールさせる戦略やロードマップは、どのように立てるか?

3.成長に寄与する人材を、どう採用し、定着させるか?

4.全体戦略を、個別の戦術に落とし込み、戦術実行の行動マネジメントをどうするか?

5.顧客獲得のプロセスをどう最適化するのか?

6.顧客獲得後、継続させるためのカスタマーサクセスの考え方は?

7.ユーザーエクスペリエンス(ユーザー体験)ベースの製品開発をどう実装するのか?

8.ディフェンシビリティ・アセット(持続的競合優位性資産)の蓄積をいかに考えるか?

9.上場するまでのファイナンスについて、そのエクイティストーリーをどう作るのか?

10.それぞれの資金調達のフェーズで、どうやって有利に投資家と交渉を進めていくのか?

11.人員増加に伴いオペレーションの属人化/陳腐化、ボトルネック発生にどう対応するか?

12.どのような事業ポートフォリオを組めば、全体最適が図れるか?

13.バリューチェーンの上下、横において、市場シェアを取りあう競合企業を買収/出資/業務提携し、さらなる成長軌道を描けないか?